¿Qué es lo que sabemos sobre la edad de la Tierra y las distintas formas de datar rocas y eventos?

Se calcula que la Tierra tiene más de 4.500 millones de años (Ma), una cantidad enorme de tiempo que ha podido ser determinada a través de técnicas de datación radiométrica, usando para ello isótopos radiactivos naturales presentes en rocas terrestres y meteoritos. Durante todo ese periodo de tiempo, nuestro planeta ha sufrido muchos cambios, han aparecido y desaparecido mares y océanos, grandes cordilleras montañosas, se han producido terremotos, erupciones volcánicas e inundaciones, y también se depositaron sedimentos que dieron lugar a nuevas rocas, al igual que han ido apareciendo organismos y ha habido extinciones, algunas masivas (algunos consideran que la que se está produciendo ahora es la sexta extinción masiva de la historia de la Tierra).

Sabemos que, a medida que la Tierra evolucionaba, sobre su superficie comenzaron a desarrollarse diferentes formas de vida desde hace más de 3.500 Ma. En principio, durante un periodo temporal denominado Eón Arcaico (4.000-2.500 Ma), todas las formas de vida probablemente fueron microbianas (organismos procariotas). A lo largo del Proterozoico (2.500-538,8 ± 0,2 Ma) aparecieron los primeros organismos eucariotas y curiosas formas de vida (como la “fauna de Ediacara”, entre 635 Ma y el final del Proterozoico) que desaparecieron en etapas posteriores. A partir del periodo Cámbrico (cuyo comienzo se sitúa hace 538,8 ± 0,2 Ma) se produjo una gran explosión de vida, tanto en los medios acuáticos como terrestres y aéreos, acompañada de una gran diversidad de grupos de seres vivos, algunos de los cuales han llegado hasta nuestros días.

Como algunos de esos organismos tenían características muy distintivas y vivieron en momentos muy concretos de la historia de la Tierra, su aparición en el registro fósil ha permitido aproximarnos con más o menos precisión a la edad de los sedimentos que contienen esos fósiles (por ello se habla de fósiles guía). Un fósil guía es aquel que tiene una forma reconocible durante un periodo de tiempo geológicamente corto y que se reconoce por todo el planeta. El registro fósil es útil en el caso de las rocas sedimentarias (y solo si contienen determinados fósiles). En el caso de las rocas ígneas, para su datación “absoluta” podemos recurrir a los isótopos radiactivos y para su datación “relativa” a la posición en la que se encuentran respecto a rocas datadas con otras técnicas (por ejemplo, coladas volcánicas intercaladas en el registro estratigráfico, intrusiones que afectan a rocas o sedimentos bien datados, etc.). Las rocas metamórficas son tan complejas, sino más, de datar que las rocas ígneas, ya que la presencia de isótopos fiables depende del grado de metamorfismo o de si queremos determinar la edad del protolito (roca precursora de la metamórfica) o del proceso metamórfico que lo ha transformado.

Entonces, ¿no se puede datar todo con una sola técnica?

La respuesta es no. El enorme periodo de tiempo transcurrido desde la formación de la Tierra y la gran cantidad de eventos ocurridos en más de 4.500 Ma lo hace imposible. En general, las divisiones del tiempo geológico (Eones, Eras y Periodos) existentes entre la formación (4.567 Ma) y la aparición de la “fauna de Ediacara” (635 Ma) han sido determinadas a partir de aproximaciones por técnicas radiométricas (https://www.iugs.org/ics). Es decir, hay casi 4.000 Ma datados exclusivamente a partir de esos métodos y, sin embargo, para poner fecha a los eventos ocurridos en los últimos 635 Ma, los investigadores han tenido que recurrir a la combinación de distintas técnicas de carácter absoluto y relativo.

En general, cuando la serie estratigráfica en una región es más o menos continua, está bien estudiada y contiene asociaciones de fósiles característicos de un intervalo de tiempo concreto, la datación es “relativamente sencilla”. Muchas veces, la serie no es continua o las rocas no contienen fósiles, pero es posible situar de forma relativa una unidad entre otras conocidas o es posible correlacionar unidades e incluso estratos concretos a nivel regional teniendo en cuenta sus características.

Todo parece controlado, pero no

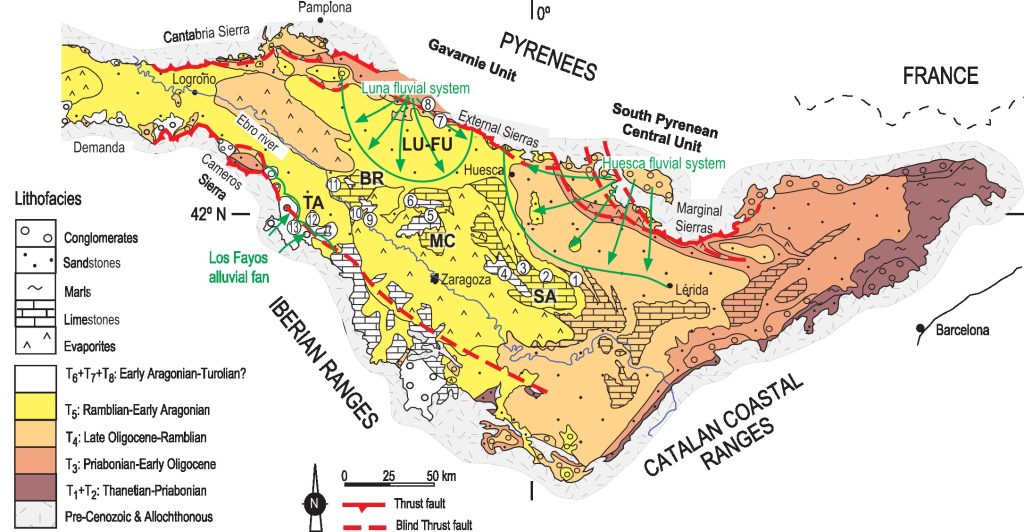

En determinadas ocasiones, por sus dimensiones y contexto tectónico, las cuencas sedimentarias tienen un carácter regional o incluso local (no se pueden correlacionar directamente con otras bien datadas). Es el caso de las cuencas de antepaís, que evolucionan a medida que se levantan y erosionan los orógenos. Así, las cuencas de antepaís registran la historia de ese levantamiento y erosión al rellenarse con los depósitos procedentes de un área fuente elevada relativamente cercana, es decir, de la propia cordillera que se está levantando (Fig. 1). El relleno sedimentario ligado a la evolución del orógeno depende fundamentalmente de factores como el tipo de rocas presentes y su facilidad para ser erosionadas, el levantamiento total y el espacio de acomodación, la distancia a recorrer, las condiciones climáticas, etc.

En estos casos, no nos sirven determinadas técnicas radiométricas, ya que podríamos estar calculando la edad de las rocas que originaron los sedimentos y no la edad de las rocas sedimentarias. En ocasiones, es posible, pero poco probable, que encontremos asociaciones de fósiles representativos que nos permitan datar con precisión todos los estratos. Tampoco podemos alcanzar dataciones relativas muy precisas, más allá de conocer las rocas sobre las que se apoya el conjunto de depósitos sintectónicos o las rocas que “fosilizan” ese conjunto en un periodo posterior. Por ello, hay que buscar una técnica que nos permita estudiar esa evolución tectónica y sedimentaria con una perspectiva temporal.

La cuenca del Ebro como antepaís del orógeno pirenaico

La posibilidad de encontrar una situación como la descrita anteriormente se hace realidad, entre otras regiones, en la cuenca del Ebro y los Pirineos (Fig. 2). A lo largo de varios millones de años (entre el final del Cretácico y el Mioceno) la colisión entre las placas Ibérica y Euroasiática generó una gran cadena montañosa que hoy conocemos como los Pirineos. Al sur de este orógeno, la cuenca del Ebro actuó como cuenca de antepaís y acogió una gran cantidad de sedimentación durante la formación de la cordillera, con influencia marina, hasta el Eoceno, y continental, en las últimas etapas de deformación tectónica (especialmente en el Oligoceno y Mioceno). En la parte norte de la cuenca del Ebro se acumularon durante ese periodo de tiempo más de 5.000 m de sedimentos aluviales y fluviales (continentales) difíciles de datar con las técnicas anteriormente señaladas. En ese contexto, Oliva-Urcia et al. (2016 y 2019) plantearon estudios que pretendían conocer el plazo de depósito de todos esos sedimentos y los momentos de actividad de las principales unidades tectónicas surpirenaicas que los originaron.

No era una tarea fácil, pero contaban con algunas ventajas: 1) el profundo conocimiento de la geología general y la estratigrafía de la zona; 2) una buena noción de las principales estructuras tectónicas que actuaron en la misma; y 3) la experiencia en el uso de las técnicas propias de la magnetoestratigrafía como alternativa a la utilización de isótopos radioactivos y fósiles para la datación.

¿Qué es la datación magnetoestratigráfica?

Desde principios del siglo XX sabemos que el campo magnético de la Tierra ha experimentado inversiones a lo largo del tiempo (Villalaín, 2016). Esto supone que los polos norte y sur magnéticos se intercambian cada cierto tiempo. Estos intercambios de polaridad tienen duraciones diferentes, aunque en promedio hay una inversión cada millón de años. Pero a lo largo la historia geológica se reconocen periodos mucho más cortos (50.000 años) y mucho más largos (decenas de Ma, casi 40 Ma en el Cretácico, por ejemplo) con polaridad constante. Las aportaciones de algunos investigadores, como el francés Bernard Brunhes y el japonés Motonori Matuyama, señalaban que algunas rocas volcánicas tenían polaridades magnéticas inversas al campo actual y que existía un orden en esas inversiones al estudiar rocas procedentes de coladas de lava sucesivas. En la década de 1960, otros autores como Harry Hess comprobaron que esas inversiones quedaban registradas también en las rocas volcánicas de los fondos oceánicos a medida que se generaba nueva litosfera oceánica a los lados de las dorsales. Esta hipótesis sobre la expansión del fondo oceánico ayudó a explicar un hecho fundamental de la Teoría de la Tectónica de Placas, pero esa es otra historia.

Recapitulando, el campo magnético terrestre va cambiando a lo largo del tiempo y sus inversiones, que no son periódicas, quedan registradas en algunos minerales de las rocas que se han ido formando durante ese tiempo (eso ocurre, por ejemplo, con la magnetita). Es decir, cuando se forman algunas rocas, determinados minerales quedan orientados según el campo magnético existente y esa orientación queda “bloqueada” dentro de la roca. Así, la magnetoestratigrafía trata de identificar en el registro estratigráfico “magnetozonas”, que serían porciones del registro estratigráfico con igual polaridad magnética. Su secuencia en el tiempo y su correlación con crones geomagnéticos es reconocida a escala global (Garcés y Beamud, 2016).

De esta forma, al igual que la cronoestratigrafía combina las aportaciones de la estratigrafía y la geocronología para ordenar temporalmente la sucesión de estratos de una región geológica (y, por extensión, de toda la Tierra), la magnetoestratigrafía combina los datos procedentes de la estratigrafía y el paleomagnetismo para identificar y ordenar cronológicamente dentro de la serie estratigráfica las inversiones del campo magnético registradas en las rocas.

La datación magnetoestratigráfica del borde norte de la cuenca del Ebro

En los trabajos de Oliva-Urcia et al. (2016 y 2019) se han obtenido muestras de cuatro secciones estratigráficas en depósitos continentales. El trabajo de campo consiste en, además de tomar muestras de roca orientada con una perforadora portátil refrigerada con agua, “levantar” la columna estratigráfica usando la vara de Jacob (Fig. 3). Así, se cuenta con la información precisa del tipo de sedimento, la potencia (espesor) y, lo más importante, dónde se toma la muestra magnetoestratigráfica dentro de la columna sintética que se ha hecho al combinar las cuatro secciones diferentes. Es importante muestrear roca poco alterada, por lo que en este tipo de sedimentos se ha hecho necesario, además, picar con una azada el material de grano fino muestreado, para acceder al sedimento menos alterado por la meteorización (agua, raíces de plantas, etc.).

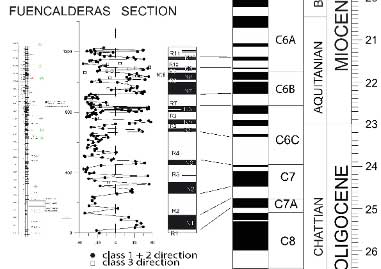

En total se han muestreado 350 puntos diferentes a lo largo de unos 5 km de sedimentos (Fig. 4) cercanos a las localidades de Luesia y Fuencalderas (Zaragoza) y 177 puntos a lo largo de 836 m en la zona de San Marzal de Longás (Sierra de Santo Domingo, Zaragoza). Con esas secciones, se logra completar el estudio de esa zona desde el punto de vista magnetoestratigráfico. Los últimos 1.000 metros de la serie se han interpretado como relacionados con un abanico aluvial, mientras que los previos 4.000 metros se relacionan con depósitos fluviales (Arenas et al., 2001). A lo largo de la serie, y de manera lateral, se han estudiado cambios en la sedimentación relacionados con estructuras tectónicas (fallas, cabalgamientos), que se desarrollan a la vez que se depositan estos materiales: son depósitos sintectónicos. La datación de los materiales permite a su vez datar las estructuras asociadas a ellos.

En este tipo de dataciones es mejor contar con la mayor longitud de serie muestreada posible, ya que esto reduce errores a la hora de correlacionar la serie de magnetozonas locales con la serie de magnetozonas reconocidas a nivel global (la escala de polaridad o de tiempo global). Esta escala global cuenta con edades absolutas en cada cambio de polaridad al combinar diferentes tipos de dataciones. Incluso desde los años 80 del siglo pasado, se correlaciona con ciclos astronómicos para obtener dataciones mucho más precisas. La escala se encuentra en constante revisión, al igual que la tabla cronoestratigráfica.

Las estaciones de muestreo están separadas entre 20 y 6 m, dependiendo de la frecuencia de cambios de polaridad que se espera. En la parte baja de la serie, donde hay menos cambios de polaridad, el espaciado entre estaciones es mayor. En cada estación se toman un mínimo de 2 muestras orientadas en cada una. Para estos casos, se utiliza un taladro o perforadora eléctrica refrigerada con agua a la que se acopla una broca hueca con puntas de diamante (Fig. 5). De esta forma, es posible extraer muestras cilíndricas de roca que se geolocalizan (coordenadas GPS) y se orientan utilizando un dispositivo que incorpora una brújula y un clinómetro (es decir, se calcula la orientación geográfica del eje del cilindro extraído y su inclinación respecto a un plano horizontal imaginario). El proceso de desmagnetización puede no dar resultado en algunas muestras porque la mineralogía no es adecuada, y es por lo que se toman dos muestras en cada nivel (estación).

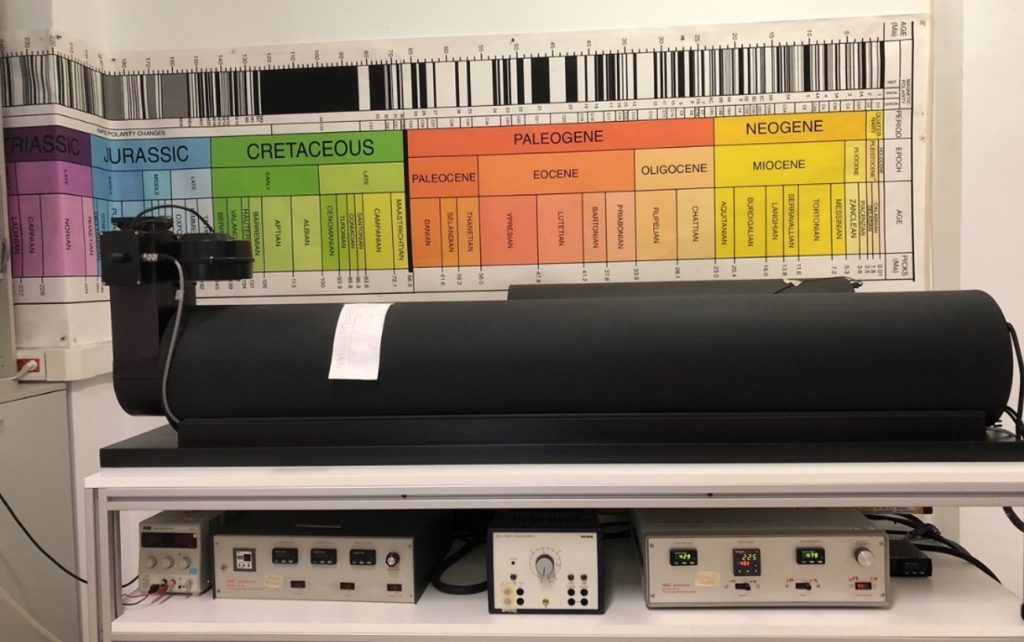

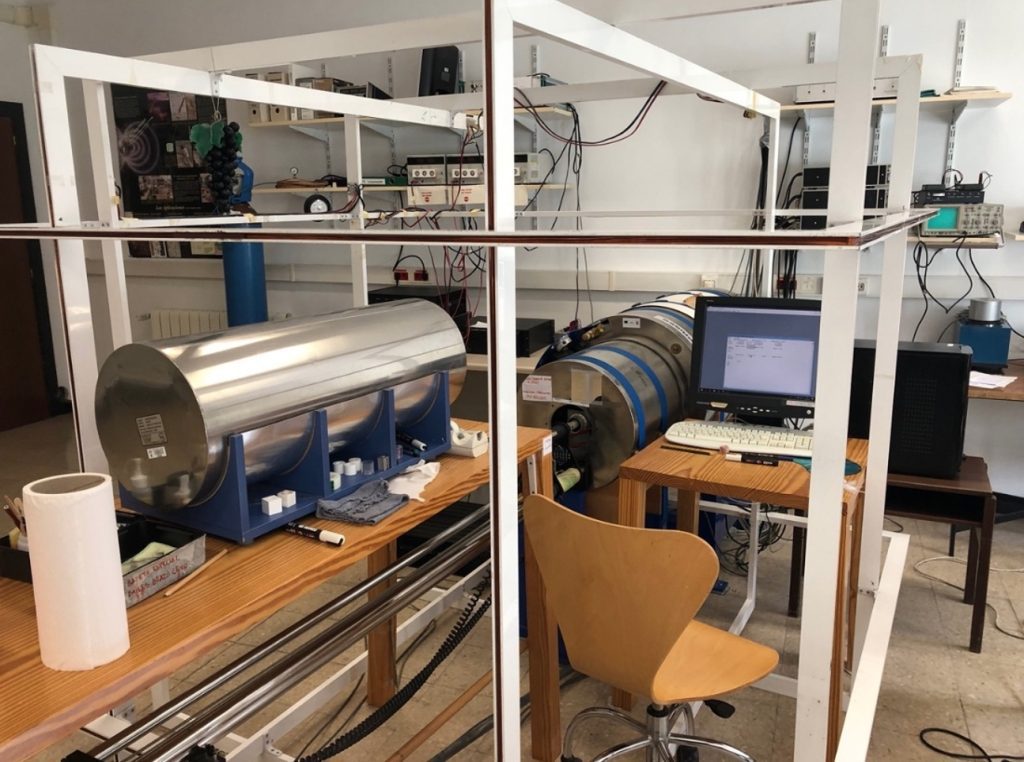

En estos trabajos, donde se ha muestreado casi 5.000 m metros de serie, ha sido necesaria la colaboración entre investigadores de la Universidad de Zaragoza, de la Universidad de Barcelona y del Instituto Geológico y Minero de España (CSIC). Al trabajo de campo de recogida de muestras y descripción de la serie estratigráfica, le sigue el trabajo de laboratorio, donde se cortan las muestras a tamaño estándar. Este tamaño estándar es el de un cilindro de unos 2 cm de altura por unos 2 cm de diámetro (Fig. 6). Este tamaño es el necesario para realizar las medidas de la remanencia natural de las rocas, es decir, la memoria magnética que queda en las rocas sometidas a un campo magnético. Para ello, se ha utilizado un horno (Fig. 7), que calienta y enfría las muestras en campo cero (sin campo magnético que les afecte), y un magnetómetro criogénico (Fig. 8).

Estos instrumentos permiten la desmagnetización térmica por pasos de la remanencia natural de la roca, con lo que se obtiene la orientación del campo magnético terrestre en el momento en que se depositaron estos materiales. El resultado de la desmagnetización permite calcular un vector magnético que o bien apunta hacia el norte y hacia el interior de la Tierra (polaridad normal) o hacia el sur y hacia el cielo (polaridad inversa). Esto es así porque nos encontramos en el hemisferio norte. Si ahora contásemos con una aguja imantada libre de girar sobre un punto, ésta apuntaría hacia el norte magnético y hacia la Tierra en el hemisferio norte, pero hacia el cielo y hacia el norte magnético si nos encontrásemos en el hemisferio sur. Esto es así por las características del campo magnético terrestre, que se comporta en casi un 95% de forma dipolar, es decir, como un imán (Villalaín, 2016).

De esta manera, tras la desmagnetización por pasos de cada muestra, para cada nivel muestreado contamos con la información magnética original y podemos colorear por tramos en blanco y negro las magnetozonas locales. El negro se usa para la polaridad normal (la actual) y el blanco para la inversa. Así se construye la secuencia local de magnetozonas, coloreando en una columna al lado de la columna estratigráfica esos cambios de polaridad (Fig. 9). Además, se utilizan los datos numéricos de los vectores paleomagnéticos para colocar la posición virtual del polo geomagnético, que ha de estar próxima a +90º (polaridad normal) o a -90º (polaridad inversa). Seguidamente se compara la secuencia de polaridad registrada en los sedimentos, con la secuencia de una edad que se ha consensuado a escala global. Para ello se selecciona el tramo de escala global que se aproxima a la edad esperable en la zona local. En el caso que nos ocupa, se toma la sección de escala global entre el Eoceno superior y el Mioceno inferior. Puede haber cambios de polaridad que no han quedado registradas localmente o al revés, que haya habido alguna transformación local que haya producido aparentes cambios de polaridad. Es por ello que la correlación entre lo local y lo global es más adecuada si la serie local es larga.

Con esta correlación ya se puede determinar de manera más precisa la edad de las estructuras, y además se puede calcular la tasa de acumulación del sedimento, ya que se cuenta con el tiempo y el espesor que se ha depositado en ese tiempo. Estas series continentales del borde de cuenca de antepaís (se sitúan en el borde norte de la cuenca del Ebro), dan tasas de sedimentación entre 22 y 39 cm/ka (cada mil años) para los sedimentos más recientes de abanico aluvial, y entre 26 y 54 cm/ka para los sedimentos fluviales. Los cambios en las tasas de acumulación se pueden relacionar con la deformación de determinadas estructuras teniendo en cuenta las interpretaciones realizadas por investigadores previos, lo que permite integrar las nuevas edades en la construcción del orógeno pirenaico.

De esta forma, y gracias a la magnetoestratigrafía, es posible conocer el momento en que se formaron muchas de esas estructuras, así como la velocidad con la que se iban depositando los sedimentos procedentes de la erosión de esa gran cadena montañosa que se estaba levantando al norte de la cuenca del Ebro y que ahora conocemos como los Pirineos.

Glosario

Es una depresión situada en el margen de un orógeno que recibe sedimentos procedentes de la erosión del mismo.

Es un conjunto de sedimentos que se acumulan al mismo tiempo que se produce una deformación tectónica (pliegues o fallas) y, por tanto, su espesor e inclinación van cambiando a medida que avanza la deformación.

Es un proceso que permite reducir o eliminar (total o parcialmente) el campo magnético registrado en una roca.

Se denomina así a un conjunto de organismos marinos de cuerpos blandos y formas extrañas que se encuentran fosilizados en rocas de 635 a 542 Ma de antigüedad. Deben su nombre a los montes de Ediacara (Australia), aunque han sido encontrados en rocas de esa edad en lugares tan distantes como Terranova, Namibia o Inglaterra.

Es un átomo que tiene un núcleo inestable y emite radiación para transformarse en una forma más estable. Como algunos isótopos presentes en minerales y rocas tienen una tasa de desintegración conocida (periodo necesario para que se desintegre la mitad de una muestra), se puede calcular el momento de su formación.

Un magnetómetro es un dispositivo que mide la fuerza y/o dirección de la señal magnética que posee una muestra. En este caso, se denomina criogénico porque funciona a temperaturas muy bajas.

Estructura montañosa alargada (cordillera) que se produce en la zona de colisión o subducción de placas por el levantamiento, plegamiento y fracturación de la parte más externa de la corteza terrestre.

Está relacionada con la orientación de los minerales dentro de las rocas, que ha podido registrar el campo magnético existente en el momento que se formó la roca.

Es la capacidad de un material (en este caso algunos minerales) para retener el magnetismo inducido cuando ya se ha retirado el campo magnético externo.

Instrumento que sirve para medir la potencia (o espesor) de los estratos. Consiste en una vara metálica o de madera con una longitud de 1,5 m y un soporte en la parte superior con un nivel y un círculo (o semicírculo) graduado. Al colocar la vara de forma perpendicular a la inclinación de los estratos se consigue proyectar una visual que permite calcular el espesor de los mismos (suma de proyecciones o parte proporcional de las mismas).

RECURSOS DEL ARTÍCULO

Artículo original:

Oliva-Urcia, B., Beamud, E., Arenas, C., Pueyo, E.L., Garcés, M., Soto, R., Valero, L. y Pérez-Rivarés, F.J. (2019). Dating the northern deposits of the Ebro foreland basin; implications for the kinematics of the SW Pyrenean front. Tectonophysics, 765, 11-34.

Se complementa con: Oliva-Urcia, B., Beamud, E., Garcés, M., Arenas, C., Soto, R., Pueyo, E. L., & Pardo, G. (2016). New magnetostratigraphic dating of the Palaeogene syntectonic sediments of the west-central Pyrenees: tectonostratigraphic implications. Geological Society, London, Special Publications, 425(1), 107-128.

Artículo adaptado por:

Belén Oliva Urcía

Grupo de Investigación GEOTRANSFER (Gobierno de Aragón)

Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (Unizar)

Ángel Luis Cortés Gracia

Grupo Beagle de Investigación en Didáctica de las Ciencias Naturales (Gobierno de Aragón)

Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (Unizar)