¿Qué queremos saber/qué problema tenemos?

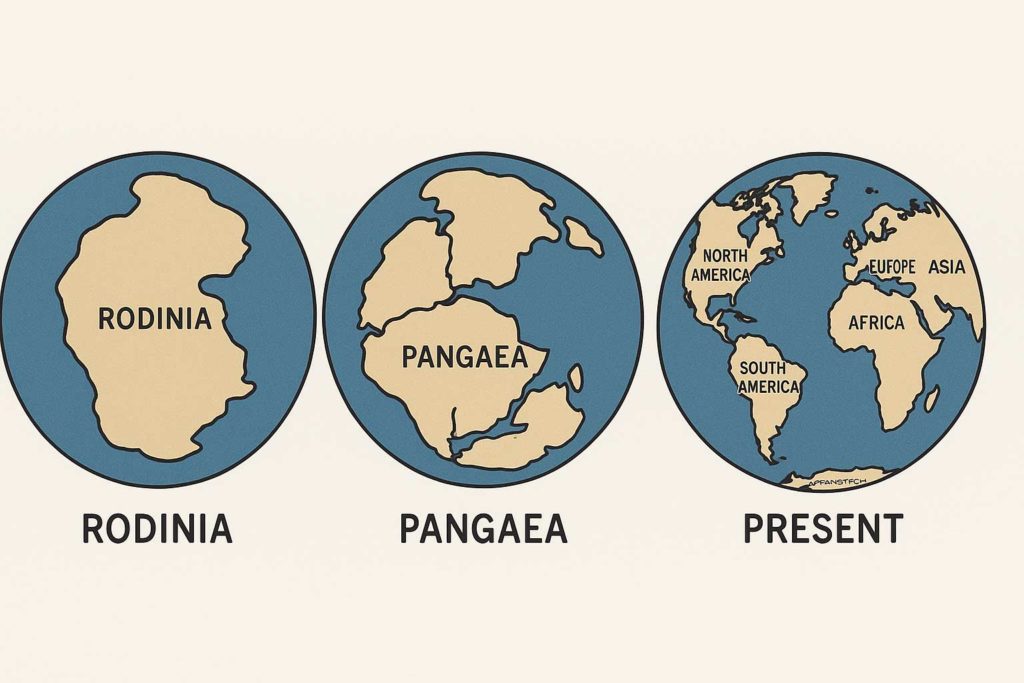

En la actualidad, la Tierra está formada por 6 continentes: América, África, Europa, Asia, Oceanía y Antártida, pero no siempre fue así. A lo largo de la historia de nuestro planeta los diferentes continentes se han ido uniendo y fragmentando dando lugar a otras configuraciones paleogeográficas. El supercontinente Pangea puede ser el más conocido, pero aún hay otras configuraciones más antiguas, como el supercontinente Rodinia (Figura 1).

Pero, ¿por qué es importante conocer cómo eran los continentes en el pasado? Conocer las diferentes etapas de la evolución de los continentes en la Tierra ha permitido desarrollar teorías tan importantes como la Tectónica de Placas1. Esta teoría explica la estructura y dinámica de la superficie terrestre y describe el movimiento de las placas, sus direcciones e interacciones. Este conocimiento nos permite entender los procesos internos y externos que ocurren en la actualidad como, por ejemplo, volcanes, terremotos o formación de minerales de interés económico.

La formación y separación de Rodinia es una prueba de cómo la Tierra ha cambiado a lo largo de millones de años. Pero, ¿cómo sabemos que existió Rodinia? Existen múltiples pruebas que los geólogos han aplicado para probar su existencia. Una de ellas es el análisis de rocas y sus minerales que datan de la época del Proterozoico, particularmente aquellas que se han encontrado a lo largo de terrenos que se considera que fueron parte de Rodinia. Así, los geólogos comparan rocas similares que actualmente se encuentran muy separadas de su posición original.

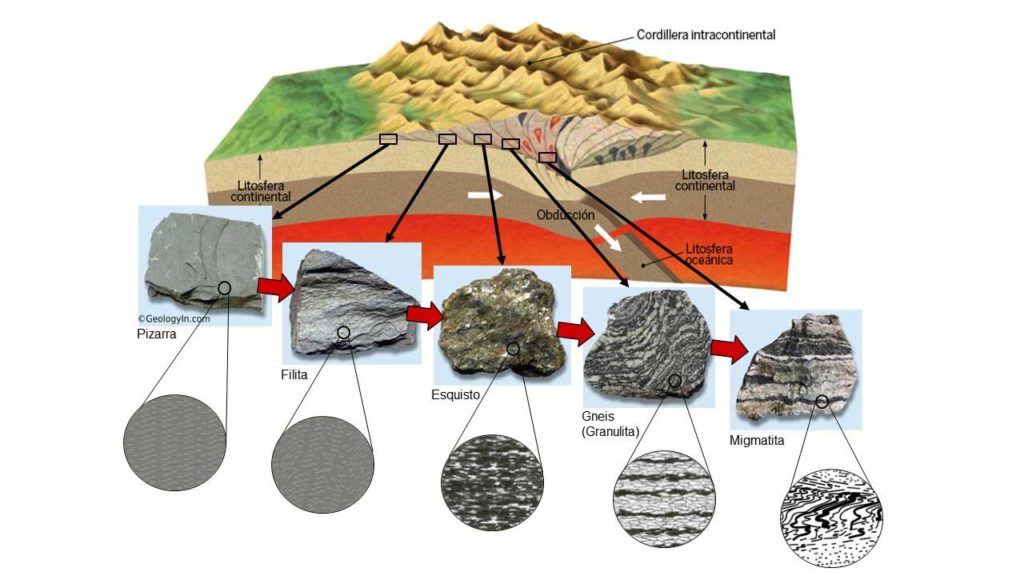

Durante la unión y separación de los continentes se forman diferentes tipos de rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas. Su estudio nos permite saber cómo, dónde y cuándo se formaron y, por tanto, nos ayuda a reconstruir la situación de los continentes en el pasado. Entre estos tipos de rocas, las que se forman por metamorfismo regional, son las más interesantes ya que se forman por transformación de otras rocas previas (o protolito) al ir aumentando la presión y temperatura. Este proceso hace que los minerales y la textura del protolito dejen de estar en equilibrio y sus elementos químicos se combinen para formar otros minerales con diferente textura que sí son estables en las nuevas condiciones de presión y temperatura. En la corteza terrestre, estas reacciones metamórficas ocurren durante la unión de dos continentes, pudiendo llegar a fundir parcialmente la roca, formando migmatitas, que son rocas mixtas entre las metamórficas e ígneas (Figura 2). Por tanto, si sabemos a qué condiciones de presión y temperatura se formaron estas rocas metamórficas podemos compararlas con otras de la misma edad que se formaron en las mismas condiciones metamórficas para reconstruir cómo se unieron los continentes antes de la formación a Pangea.

En este sentido, analizamos las rocas metamórficas formadas a alta temperatura y presión (granulitas) del Complejo Oaxaqueño (México), para saber cómo y dónde se formaron y, así, poder reconstruir cómo era Rodinia hace unos 1.000 Millones de años.

¿Cómo lo hemos hecho?

En el Complejo Oaxaqueño recogimos muestras de granulitas con diferentes protolitos, desde rocas de origen sedimentario, ígneo y metamórfico. Se realizaron láminas delgadas, transparentes a la luz, se identificaron y describieron con el microscopio óptico los minerales y sus texturas para saber si se formaron en condiciones de alta temperatura y presión. Posteriormente, se obtuvo la composición química de la roca y de los minerales que están en equilibrio en estas condiciones metamórficas. Estos análisis sirvieron para calcular la presión y temperatura a la que se metamorfizaron las granulitas del Complejo Oaxaqueño (Figura 3).

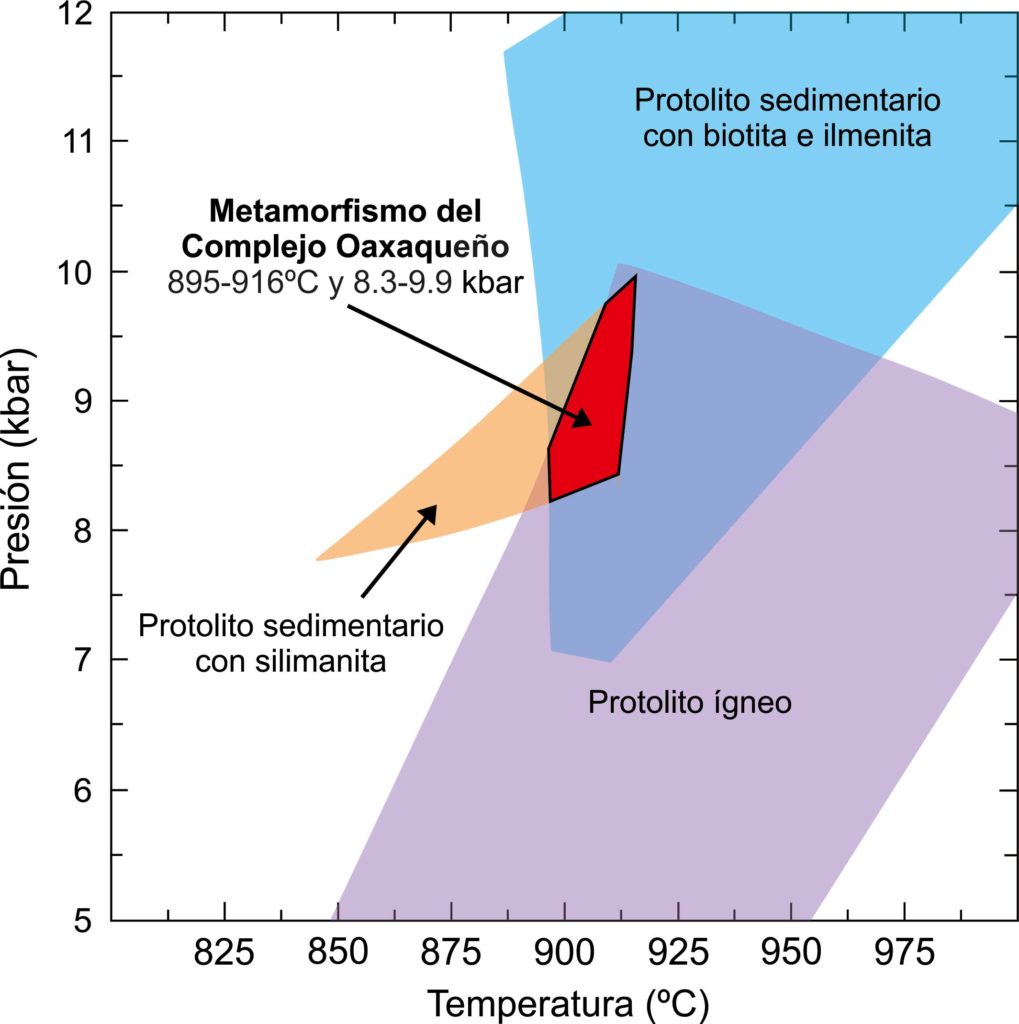

Las condiciones de temperatura y presión se obtuvieron con diagramas de estabilidad mineral y geotermobarometría. Ambos métodos se basan en las reacciones químicas que ocurren a una determinada temperatura y/o presión y, por tanto, en la desaparición y aparición de minerales en esas nuevas condiciones. Al analizar la composición de las rocas y los minerales que están en equilibrio se pueden inferir las condiciones de presión y temperatura a las que se encontraba la roca cuando se formó. La diferencia entre ambos métodos es que en los diagramas de estabilidad mineral se puede conocer a la vez las condiciones de presión y temperatura a las que se formaron todos los minerales que están en equilibrio. En cambio, en la geotermobarometría se tiene que saber de antemano la presión y/o la temperatura para obtener las condiciones de equilibrio de los minerales. Así que conociendo los minerales que son estables en las diferentes rocas granulíticas y su composición, podemos saber la temperatura y presión a las que alcanzaron el equilibrio y, por tanto, comprender cómo se formó Rodinia.

¿Qué hemos obtenido?

Al observar los protolitos sedimentarios e ígneos al microscopio óptico descubrimos qué minerales se habían formado en condiciones de alta temperatura y presión. En los protolitos sedimentarios vimos que las texturas que se formaron en estas condiciones había cuarzo, feldespato, plagioclasa, granate, rutilo, fundido y silimanita o mica e ilmenita; mientras que, en los protolitos ígneos las texturas estaban formadas por cuarzo, feldespato, plagioclasa, piroxeno, granate, ilmenita y fundido. Al situar estas asociaciones minerales en los diagramas de estabilidad mineral dedujimos las condiciones de presión y temperatura a las que se había formado cada protolito, de forma que al superponerlas observamos que todas estas rocas se habían formado como máximo entre 895 y 916 ºC y entre 8.3 y 9.9 kbar (Figura 4).

Además, analizamos el contenido de ciertos elementos químicos en los minerales estudiados y, aplicando varios geotermómetros, obtuvimos las condiciones de temperatura máximas mediante ecuaciones de equilibrio, utilizando los valores de presión mínimos obtenidos con los diagramas de estabilidad mineral. Por ejemplo, cuanto más Ti hay en el cuarzo, mayor es la temperatura a la que se formó este mineral. En nuestro caso, vimos que el cuarzo tenía entre 131 y 301 ppm de Ti, indicando que se formó entre 781 y 899 ºC.

Al contrastar las condiciones de temperatura y presión obtenidas con ambos métodos vimos que los resultados se solapaban, confirmando que las condiciones de temperatura y presión máximas fueron muy altas, próximas a la fusión total de la roca.

Y todo esto, ¿para qué?

Al comparar las texturas y condiciones de presión y temperatura obtenidas en el complejo Oaxaqueño con otros protolitos similares de la misma edad en México y en otras partes del mundo pudimos deducir que se metamorfizaron a la vez. Por tanto, se llegó a la conclusión que formaron parte del mismo continente y se descubrió cómo éste se fue uniendo a otros continentes para formar Rodinia hace 1.000 Millones de años (Figura 5).

Como se ha visto en este artículo, el estudio de Rodinia sirve como referencia no sólo para comprender los movimientos que tuvieron lugar hace millones de años, sino también nos permite considerar la dinámica que sigue el mundo en el que vivimos. Sabemos que los actuales continentes están en continuo movimiento, así que la siguiente pregunta puede ser: ¿estamos en proceso de que se forme un nuevo supercontinente en el futuro?

Glosario

Rocas metamórficas formadas en condiciones de alta (650-900 ºC)/ultra-alta (>900ºC) temperatura y presión (5-12 kbar) que, normalmente, constituyen la corteza continental inferior (20-45 km de profundidad) y, por tanto, representan la raíz de orógenos antiguos.

Tipo de metamorfismo caracterizado por ocurrir en un área de gran amplitud (p. ej. que afecta a un gran volumen de rocas), y que está asociado a procesos geotectónicos de gran escala tales como expansión de fondo oceánico, zonas de subducción, engrosamiento cortical relacionado con colisión de placas, subsidencia de cuencas, etc.

Segundo en antigüedad de los dos eonotemas en que se divide el Precámbrico. Comprende un intervalo entre los 2.500 y los 542 Ma antes de los tiempos actuales.

Supercontinente anterior a Pangea formado en el Proterozoico, hace 1.100 millones de años.

Teoría que explica la dinámica de la parte más superficial de la Tierra (litosfera) admitiendo que ésta se encuentra dividida en un número de grandes piezas o placas resistentes que se mueven relativamente entre sí; ello supone que la mayor parte de la actividad geológica (sismicidad, vulcanismo, deformación, etc.) se concentra en los límites de estas placas.

RECURSOS DEL ARTÍCULO

Artículo original:

Ramírez-Salazar, A., Almazán-López, M. D. M., Colás, V., & Ortega-Gutiérrez, F. (2022). Multi-thermobarometry and microstructures reveal ultra-high temperature metamorphism in the Grenvillian Oaxacan Complex, Southern Mexico. International Geology Review, 65(8), 1331–1353

Artículo adaptado por:

Vanessa Colás Ginés

Grupo de Investigación Aragosausus (Gobierno de Aragón)

Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (Unizar)

Ester Mateo González

Grupo Beagle de Investigación en Didáctica de las Ciencias Naturales (Gobierno de Aragón)

Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (Unizar)